インクの特徴

かすれたり、ムラになったり、混色したり、手についたり。

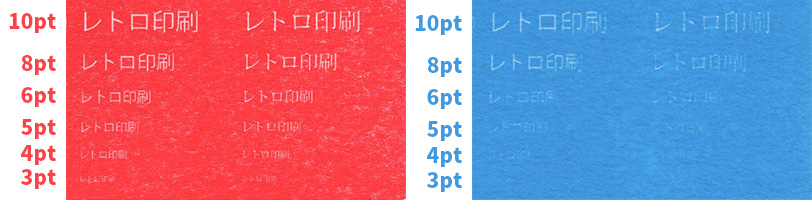

印刷するインクの色を選びます。

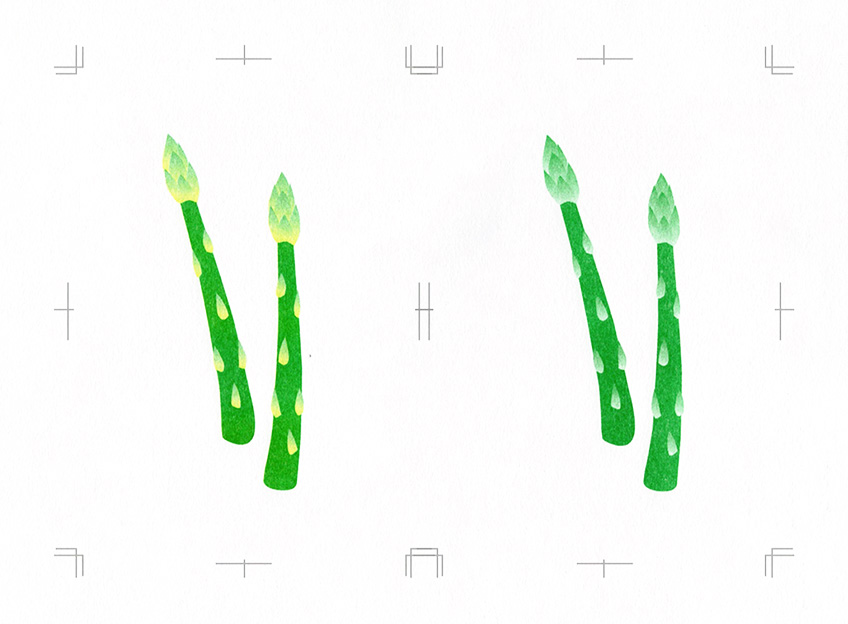

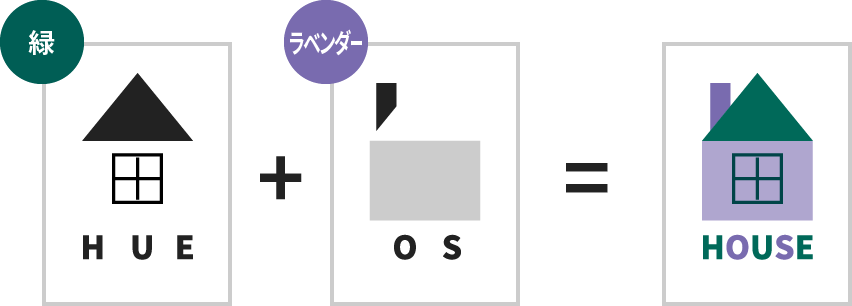

緑とラベンダーの2色刷り

レトロ印刷で使われるリソグラフは、孔版印刷機という印刷機で、フルカラー印刷機ではありません。

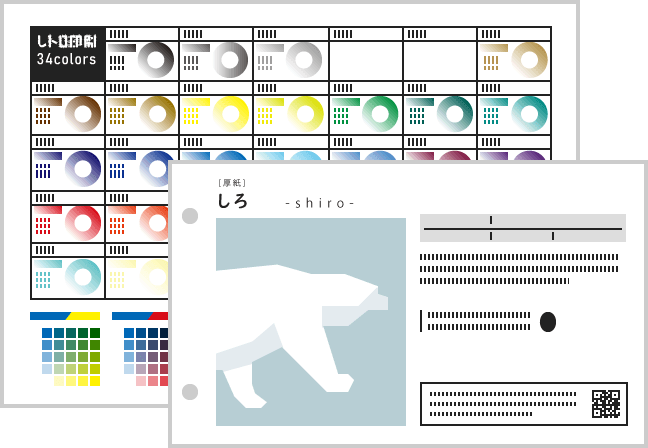

30色以上ある取り扱いインクの中から、印刷に使用したいインクを選んで印刷機にセットし、1版1色で印刷を行います。おおまかに言うと、全色がオフセット印刷の特色のようなイメージです。

インク同士が重なる部分は混色をするので、「赤と青を混ぜると紫」に、「青と黄を混ぜると緑」になるように、リソグラフのインク選びは水彩絵の具の選び方に似ています。

重なる部分は混色します。

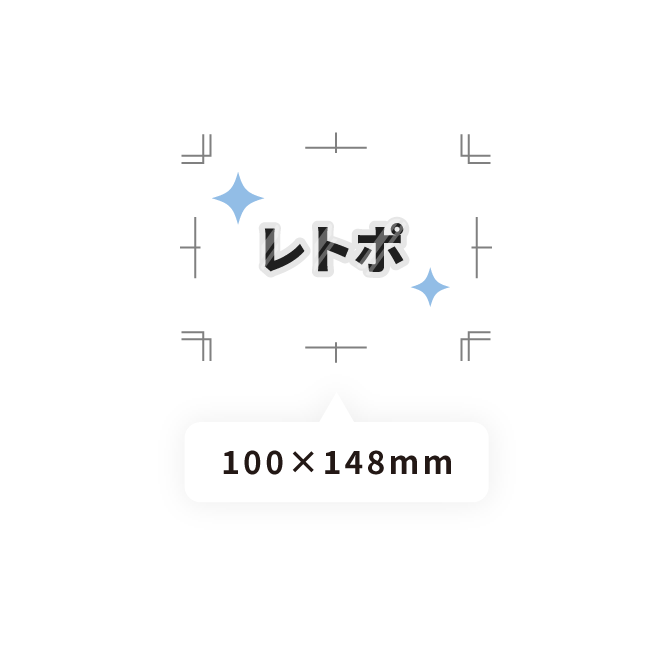

インクの混色イメージと入稿データ例

混色の具合は、入稿データの濃度やインクの組み合わせによって変わります。(この例はK100%の入稿データ)

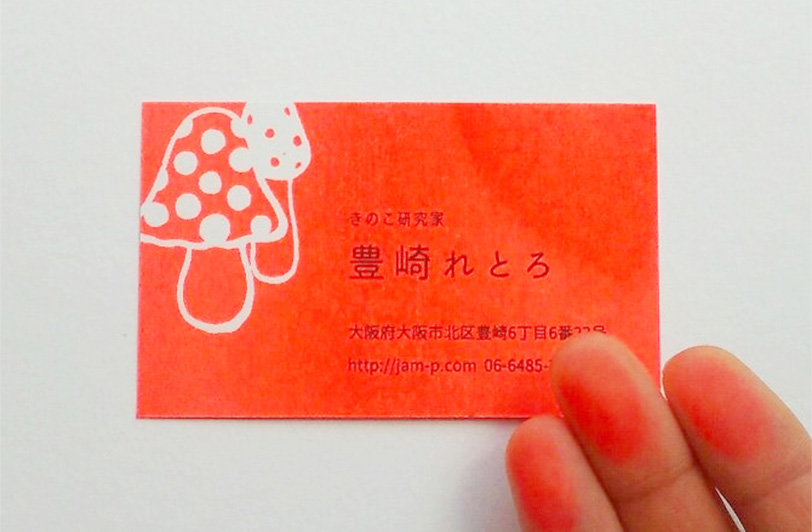

レトロ印刷のインクは半水性(エマルジョン)インクと呼ばれるもので、インク同士が重なる部分は混色するため、少ない色数でさまざまな色を表現することができます。

たとえば「赤・青・黄・紫・緑」の5色で印刷したい場合、混色を生かすと「赤・青・黄」の3色で近い色を表現できます。

リソグラフの特性上、使うインクの数が多いと印刷機に通す回数が増えて汚れやズレが生じやすくなるため、(リソグラフは1度に2色しか印刷ができません)、「混色」を活用するのもおすすめです。

印刷料金はインクの色数で、納期はリソグラフの通し回数で決まるため、色数が少ないと費用と納期も抑えられます。

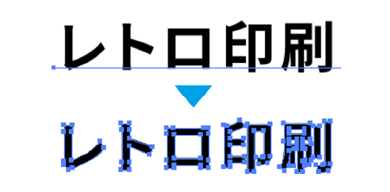

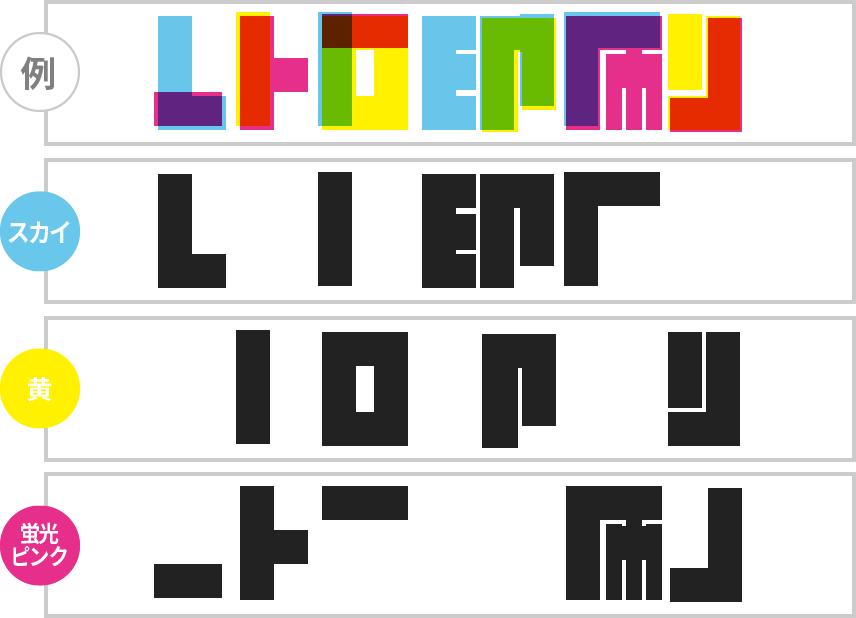

「ノセ」と「抜き」の違い

インクを重ねて混色させたデザインを「ノセ」と言い、逆に重なる部分を白抜きにするなどで混色を避けたデザインを「抜き」と言います。

「抜き」にすると混色を避けられる反面、細かいデザインではズレが目立つことがあります。たとえば黒や濃紺など、強い色のインクは、「ノセ」にしてもほとんど下のインクの影響を受けません。

「ここはノセの方がいいかな?」「抜きだとズレが目立つかな?」など、仕上がりが一筋縄にはいかない悩ましさもありますが、ぜひ「ノセ」と「抜き」を使い分けてみてください。

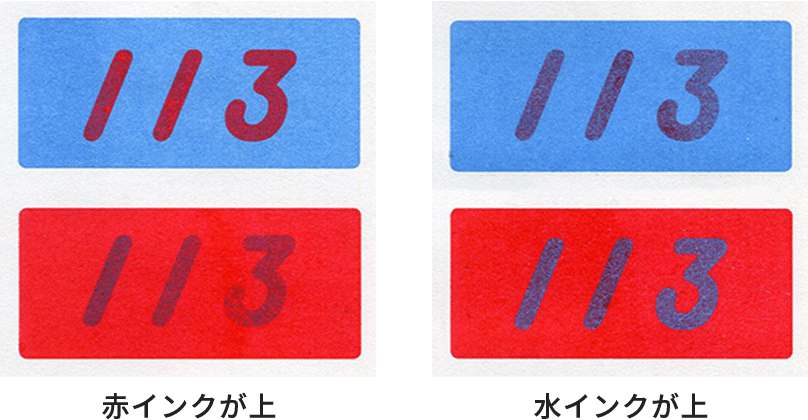

インクの重なり順と発色

レトロ印刷のインクは、印刷する順番で発色が変わります。

仕上がり見本がある場合は、見本に近くなる順番で印刷を行い、仕上がり見本がない場合は、なるべく文字や主線が上になるように印刷を行います。ただし金インクは特性上、必ず一番上にのる仕上がりとなります。

印刷順を指定される場合は「赤が上、水が下」というように、上下の重なり順でご指定ください。(ご希望の重なり順での印刷が難しい場合もあります。)

ムラやにじみが生じます。

ベタに生じるムラ

濃いベタ部分は水で濡れたようなムラが出ることがあります。

にじみによる抜きつぶれ

小さな抜き文字や線は太めに作るのがコツです。

面積の広いベタ面には、ランダムな色ムラが発生します。

特に「濃度の高いベタ」「濃度が高いベタ同士の混色」「インクを吸いにくい紙での濃いベタ」では、ムラが発生しやすくなります。

色ムラは濃度を下げることで軽減されるため、面積の広いベタ印刷部分では濃度をK90~80%以下に下げてご入稿ください。

また、半水性インクは水分を多く含むため、インクのにじみによって細かい抜き文字や白抜き線は、つぶれる可能性があります。抜き文字や白抜きの線は、なるべく太めにお作りください。

ただし抜き文字の背景となるベタ濃度を下げすぎると、文字の大きさや細さによっては網点に馴染んで読みづらくなるため、ご注意ください。

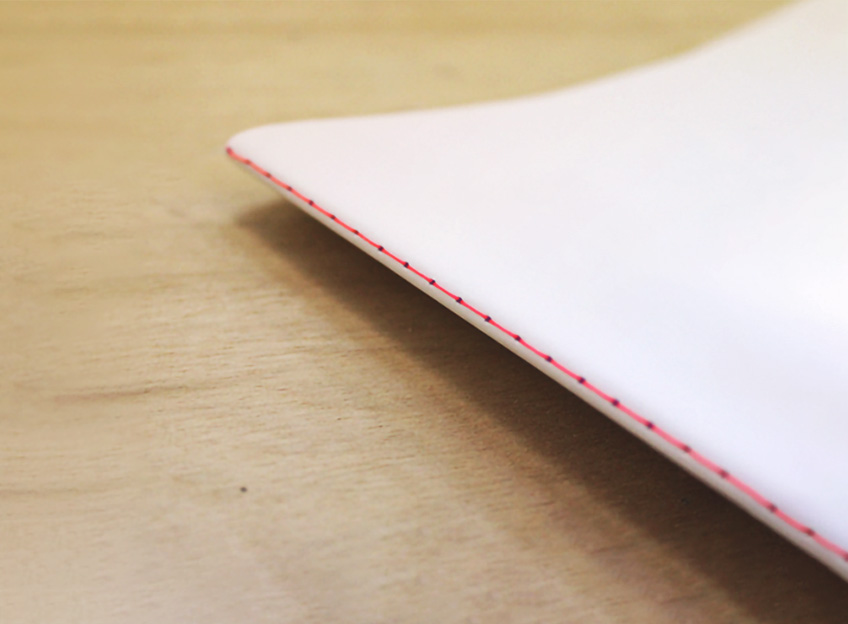

インクは完全に乾きません。

濃いベタはインクが手に付きやすい

金や蛍光インクは特にインクが落ちやすいため、広い範囲に濃いベタで使われる場合はご注意ください。

レトロ印刷のインクは、完全に紙に定着しません。

文字や線ではそれほど気になりませんが、広い面積に濃度の高いベタのあるデザインは、顔料がたくさん紙にのるため、触れた手や物にインクが移りやすくなります。

インク落ちは濃度を下げるにつれて軽減されるため、面積の広いベタ印刷部分では、濃度をK90~80%以下に下げてご入稿ください。

印刷部分を樹脂でコーティングする「ツヤプリ印刷」を行うことでも、インク落ちを防ぐことができます。

試し刷り、できます。

データの濃さは大丈夫かな? 混色は上手くいくかな?

そんなときは試し刷りをご利用ください。

- 試し刷りはレトロ印刷の特徴をご確認いただく商品であり、同一の仕上がりを保証するものではありません。

- 試し刷りと本注文で、版のズレ具合・インクの発色・ムラ・汚れなどは全く同じものになりません。

- レトロ印刷は均一な発色の印刷ではないため、色校正は行っておりません。

- 仕上がり見本と比較してのデザイン校正・誤字や脱字のチェックは行っておりません。